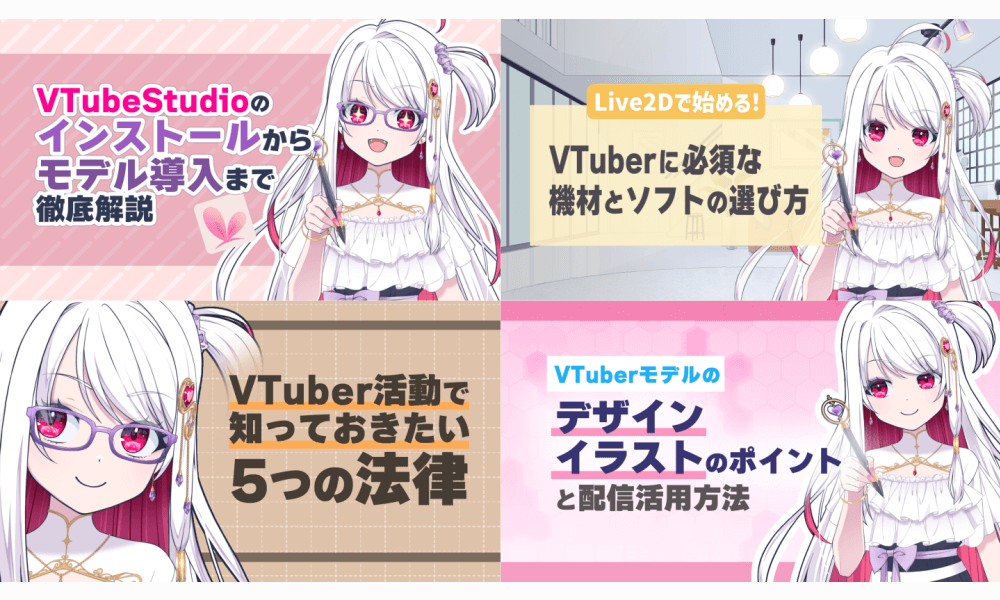

VTuberモデル制作もできるイラストレーター、さらえみ(@saraemiii)です。

VTuberになりたいけれど、どんな見た目にしたら良いのか悩みますよね。

この記事では、デザイン・イラスト手法を取り入れたVTuberモデル制作のヒントをまとめました。

自分で作る方も、依頼を検討中の方も、納得のいくモデルで楽しく活動するために、ぜひ参考にしてみてください。

私は海外のVTuberモデルも制作していて、日本にはあまり見られない個性豊かなデザインも担当しました。

なりたいVTuberを具現化するために、どういった事を考えてデザインするかを知っておくと発注要望も出しやすくなるはずです。

VTuberモデルデザイン5つのヒント

なりたいイメージ別に使えそうなデザイン手法をまとめました。

デザイン1:遠目でもわかりやすいデザインにしたい

遠目でもわかるデザインは覚えてもらいやすい見た目になります。

『前に見たVTuberだ』と思い出してもらえるのはファンになってもらう第1歩だと思います。

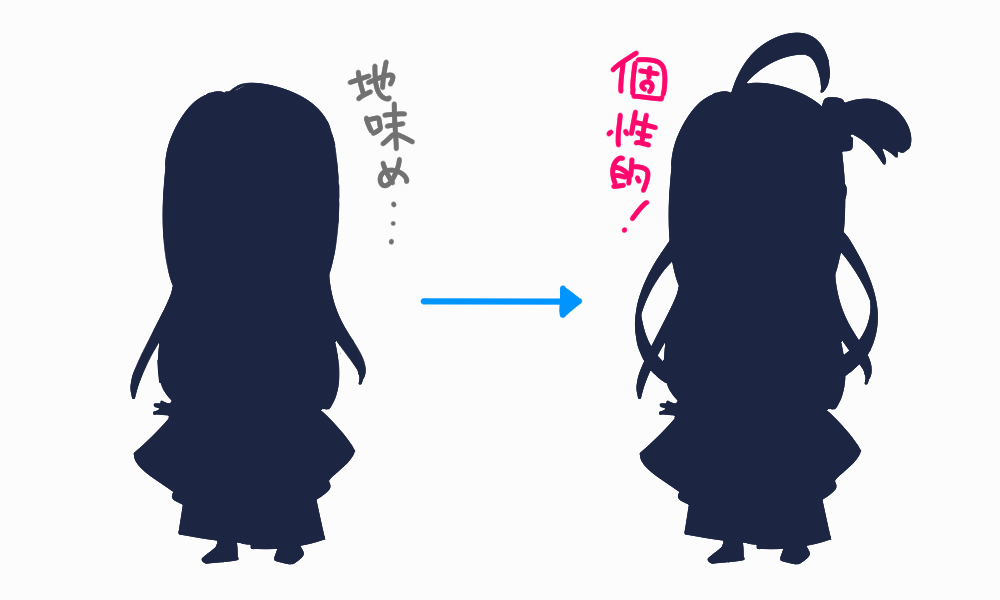

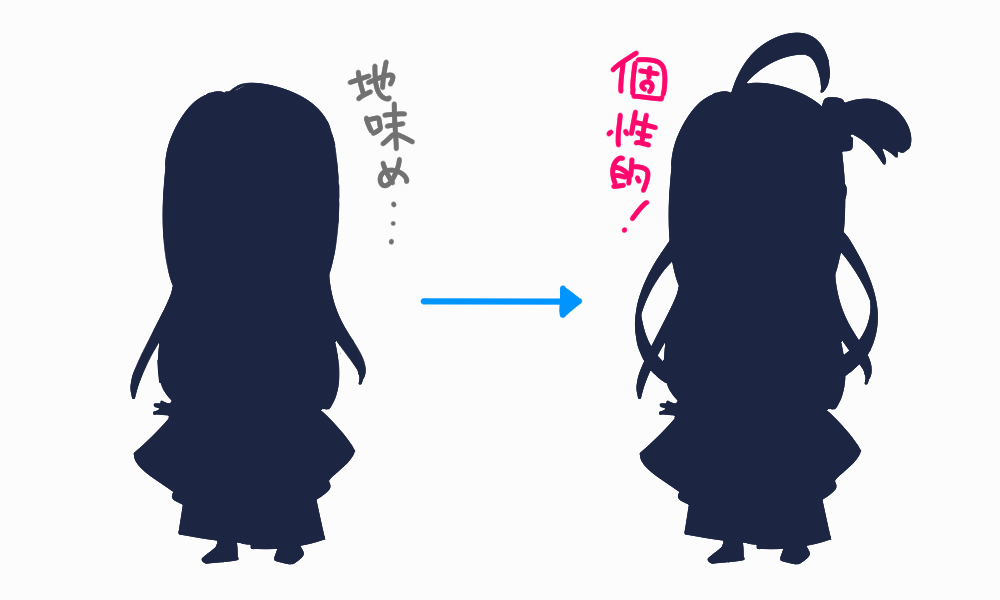

個性的なシルエットにする

マスコットや看板キャラによく使う手法で、シルエットで誰かがわかるデザインは印象に残ります。

特徴的な髪型や衣装・持ち物で個性的なシルエットを生み出します。

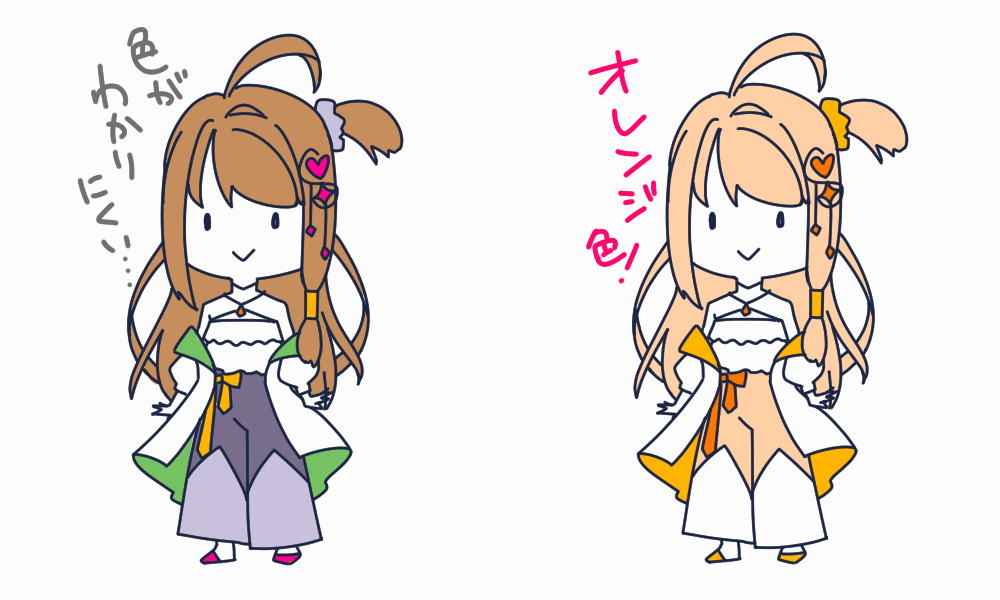

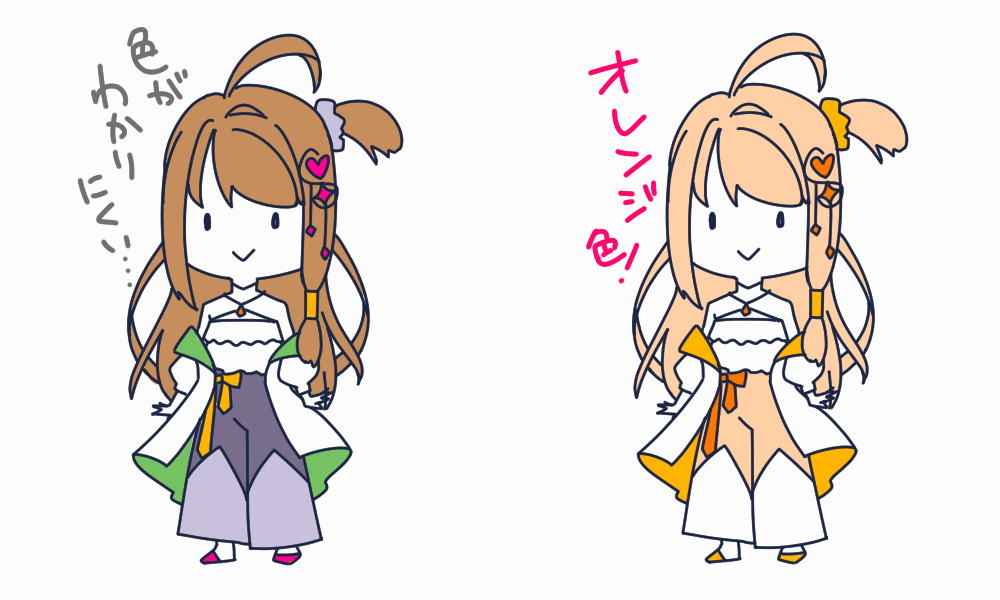

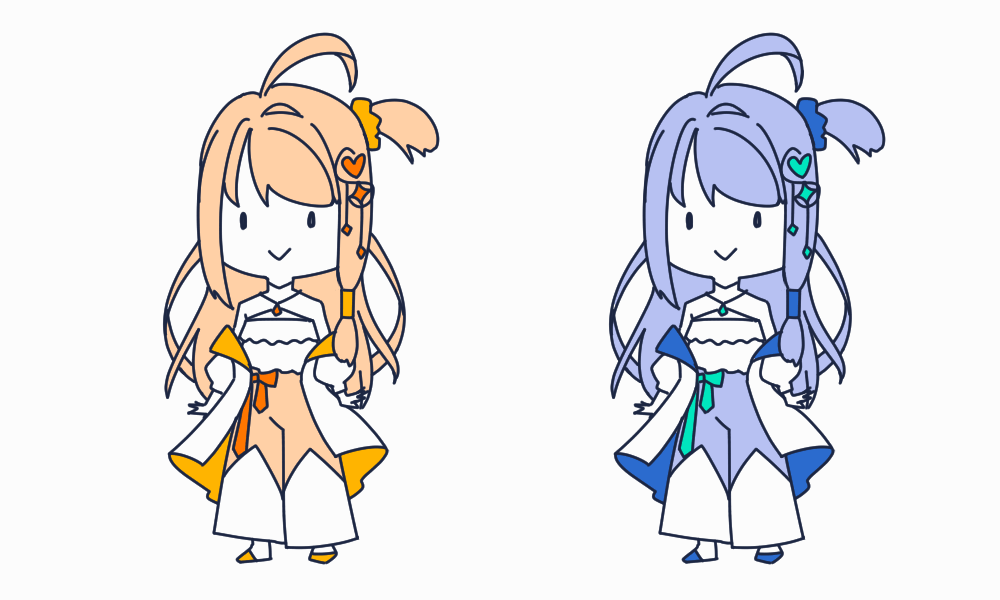

同系色でまとめる

ドラえもんは青色、キティちゃんは白と赤リボン・・・というように『このVTuberはこの色だ!』と印象付けられたら、シルエットと併せて遠目でも認識しやすくなります。

いくつも色があるよりも、シンプルに同系色だと簡単に印象付けしやすいです。

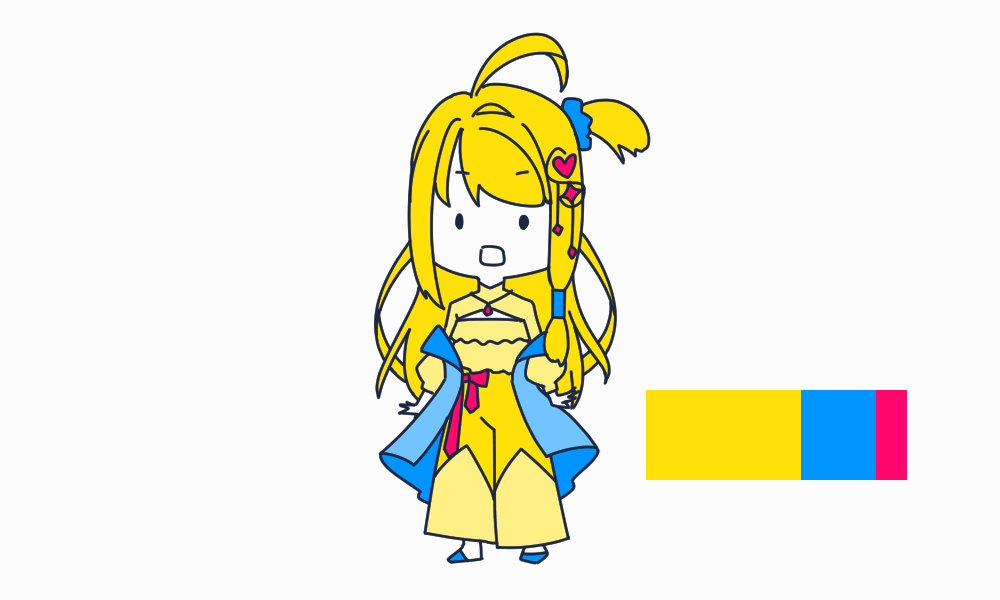

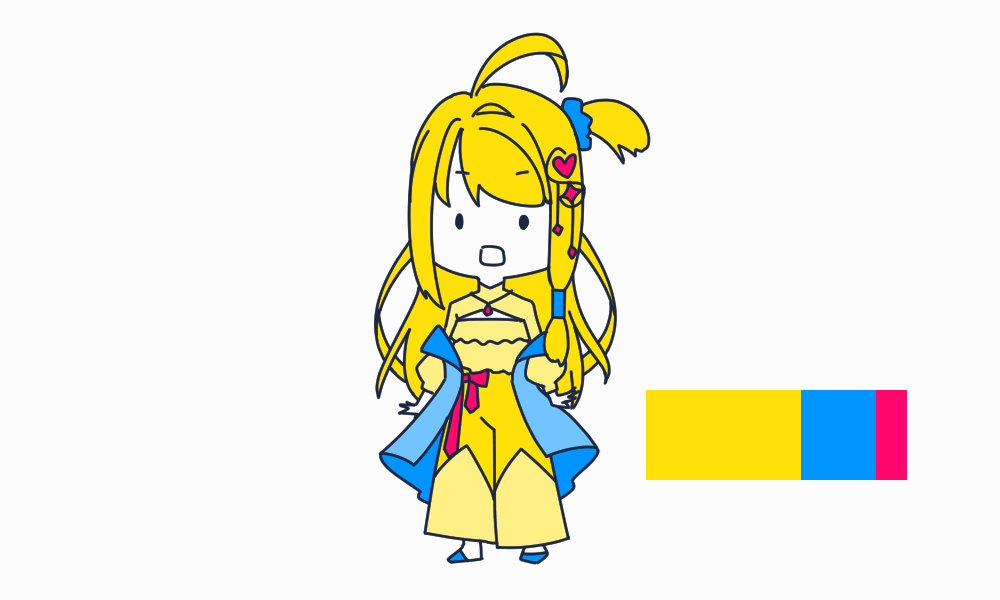

派手めな配色にする

同系色とは別に、派手めな配色で遠目でもわかりやすいデザインにはなります。

ビタミンカラーやビビットカラー等で配色すると明るく派手な印象になります。

派手色はダサくなりやすいです。

2~3色程度に抑えたり、多く使う色と小さくポイント的に使う色でバランスを考えるとまとまってくるはずです。

彩度やコントラストをガンガンに上げるような、あまりにド派手すぎると長時間配信で見るのが疲れることも・・・程よいところを探りましょう。

デザイン2:職業イメージを強く出したい

職業を印象付けるデザインは、どんなキャラかイメージしやすく、見てみるきっかけにもなります。

制服を意識したデザイン

- 学生服

- 白衣

- 和服

- 甲冑

- エプロン

・・・などなど、制服はわかりやすく職業を表現できます。

実際にある制服やアニメ・ゲーム作品の制服を使うのはNG

実際の制服にも、アニメやゲームなどの制服にも『著作権』があります。

そのまま模倣して使ってしまうと『著作権』だけでなく『商標権』まで侵害する可能性もあるので、参考にする程度に留めましょう。

医療系・軍服系の制服はマークに注意

世の中には『気軽に使ってはいけないマーク』が存在します。

世界中で『医療従事』を意味付けるマークで、戦争時に攻撃をしてはいけない事を示す意味もあります。

他で使われて紛らわしくならないように国際的に保護されているので、使ってしまうと重い罪に課せられます。

少し色や形を変えた場合でもNGです。

馴染みのあるマークで病院関係だからと、うっかり使いそうになりますが気を付けておきましょう。

他にも政治的宗教的に使ってはいけないマーク・サインがいくつか存在します。

特にVTuberは他の国の人も見る可能性が高いので、炎上回避のためにも避けておきたいですね。

連想できるアイテムを持たせる

私もペンを持っているように、職業を連想できるアイテムを持たせるのも良い手です。

二次元だと武器みたいに大きくしたり、衣装デザインに取り入れたりもできますね。

デザイン3:オシャレなデザインにしたい

多くのVTuberさんが望むポイントかと思います。

自分が楽しく活動を続けるためにも、オシャレで素敵なデザインにしておきたいですよね。

最新ファッションを髪型・服装の参考にする

結局オシャレな参考を見つけるのが1番の近道です。

制服同様、衣装デザインをそのまま使うのはNGです。

色・形をそのまま持って来ず、それっぽい印象にするよう意識しましょう。

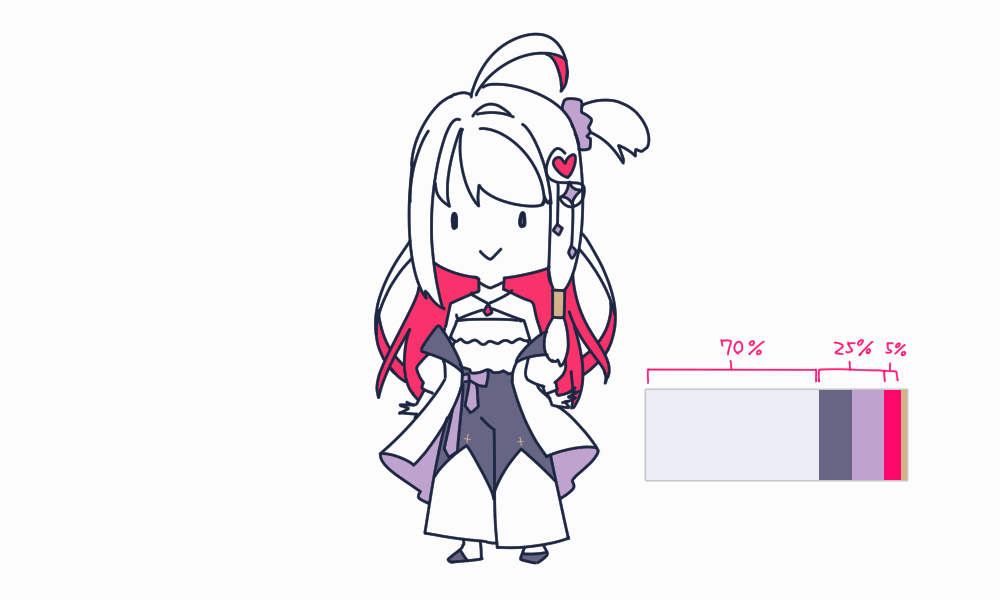

バランスの良い配色を取り入れる

オシャレには配色も重要な要素です。

クールさを強調したい・フワフワかわいくしたい・・・というように『見せたいイメージ』から連想して決めるとスムーズです。

- 3色前後にまとめる

- ベースカラー70%・メインカラー25%・アクセントカラー5%を意識

- まとまりにくいなら白やグレー等の無彩色・中和色を入れる

このあたりを守ると、バランス良い配色になります。

日常で見かけるモノを色だけに分解してみると参考にしやすくなりますよ!

デザイン4:自分の個性を見た目に反映させたい

自分の性格に沿ったデザインだと、見る人もわかりやすく入り込みやすいです。

- 安心感を出すなら性格と合わせたデザイン

- 意外性で話題にしたいなら性格とは逆のデザイン

・・・というように、どう見せたいかを考えると良いです。

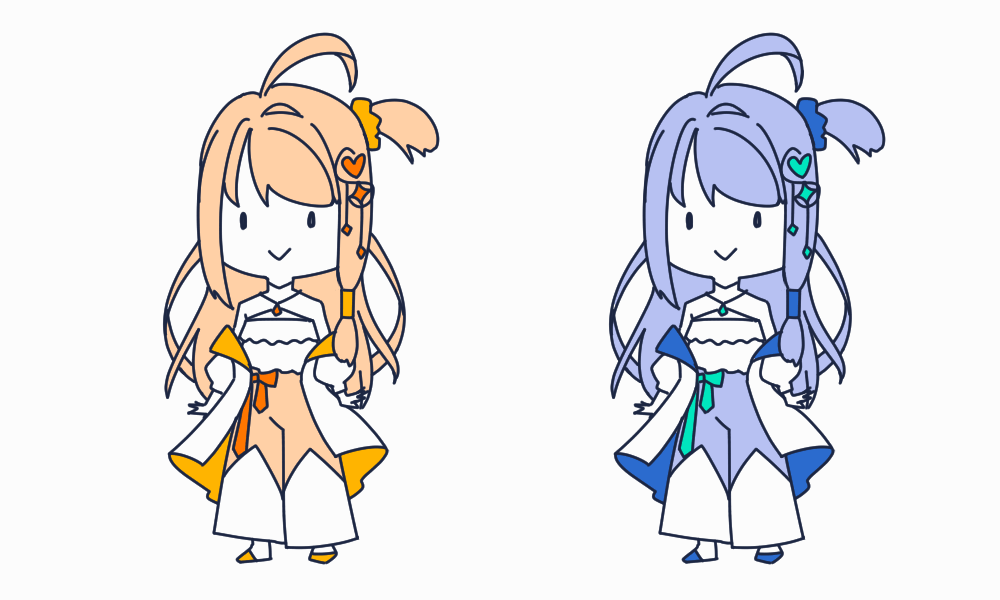

暖色・寒色を効果的に使う

暖色・寒色だけではないですが、色は温度感や質感まで表現できます。

- 暖色:元気・愛らしい・情熱的・ポップ

- 寒色:クール・大人しい・知的・怪しい

・・・といった印象になります。

自分に似たテンプレキャラを参考にする

- ゆるふわガール:パステルカラー・フリル・フワフワヘアスタイル

- 熱血少年:毛先の尖った髪型・ガンダムカラー・キリッとした目

- 知的キャラ:メガネ・本・キッチリ着こなし

- セクシーキャラ:大人っぽい・ボディラインが出ている

このように、いわゆる『テンプレキャラのデザイン』を取り入れるとその印象がつきます。

多様性の令和にテンプレキャラが通用するのかしら⋯!?

昭和・平成のアニメキャラにはよくあるデザインかなと思います。

アニメやゲームのキャラクターを参考にする場合のヒント

1部分でもそのまま使うのは当然著作権侵害のリスクがあります。

参考キャラのデザインを『着物っぽい衣装』『マントがある』『ベルトが多い』というように、抽象的に情報を削ぎ落としてからデザインに取り入れると、パクらずに似たような印象のデザインになります。

このバランス感覚は、場数を踏んできたプロのほうが強いのかもしれません。

デザイン5:二次元ならではの表現をしたい

せっかくVTuberになるなら二次元らしい表現でインパクトを出したいですよね。

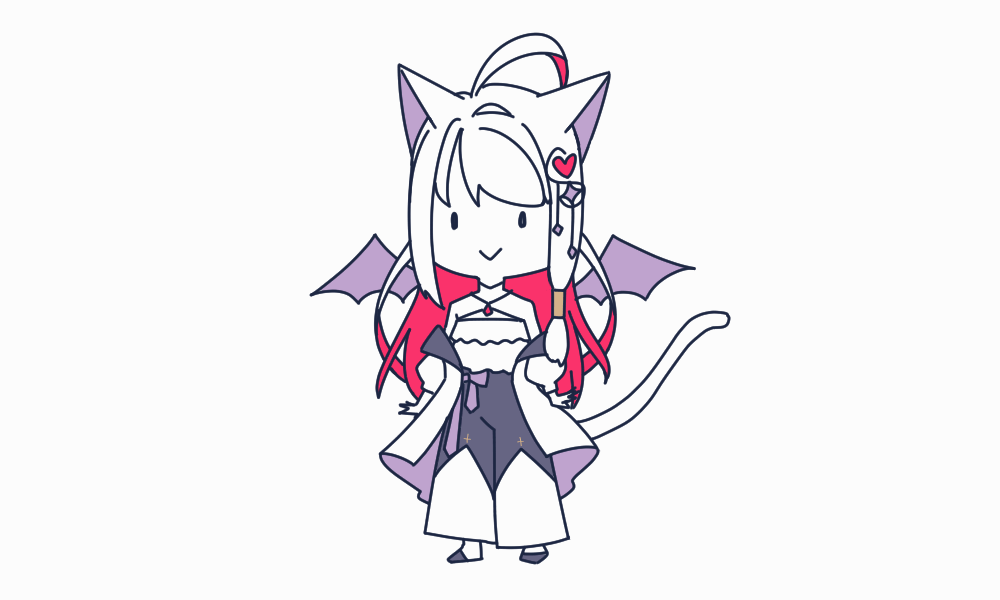

獣耳や尻尾などを生やす

耳や尻尾は『二次元ならでは代表』だと思います。

- 猫耳・尻尾

- 天使の羽

- 悪魔のツノ

- コウモリ羽

- エルフ耳

代表的なのはこのあたりですが、同じ猫耳でも様々なデザインができ、オリジナリティを出せます。

動物になる

耳や尻尾ではなく、いっそ動物になるのもアリです。

犬や猫など現実に存在する動物からモンスターまでなんでもアリ。

動物はとても印象に残るデザインですが、人型じゃないVTuberモデルは特殊で作りにくい面もあります。

ペット同伴

ペットを連れているVTuberも今や珍しくありません。

こちらも犬や猫からモンスターまでなんでもアリ。

VTuber本人と同等以上の大きさだと、もはやもう1体VTuberが居る扱いとして制作費や出現方法が変わる事もありそうです。

エフェクトをつける

常にキラキラしている、くるくる回る物体があるなど、常時動いているエフェクトを付けられるのもバーチャルならでは。

ただし、常に動いてるものは配信で視聴者の集中力を削ぐノイズになる可能性もあります。

取り外しできるパーツにしておくと良いかもしれません。

巨大アイテムを身につける

- 武器並の巨大なペン

- でっかいカバン

- 大きなリボン

・・・というような、現実ではありえないサイズのアイテムを身につけるのも二次元感が出ます。

Live2D用イラスト3つのヒント

2DイラストでVTuberになる場合、ほとんどがLive2Dを使って作る事になります。

VTuberモデル用のイラストとして、パーツ分けを含めて気にしたいポイントをまとめました。

イラスト1:費用にも影響!? 手間のかかるポイント

VTuberモデル用のイラスト制作で手間のかかるポイントをまとめました。

側面のある立体物

箱型の髪飾り・ヘッドホン・・・といった側面のある複雑な立体物は、展開図のようなパーツ分けをして、モデリングで立体的に組む・・・といった特殊作業になる場合もあります。

どこまで高度なモデリングを求めるのかによりますが、デザイン制作時から気にしておくと良いかもしれません。

繋ぎ目がバレやすいデザイン

例えば網目のシャツなど。

網目のシャツは、実際に私が経験したことです。

衣装は人それぞれなので、繋ぎ目が複雑になるケースは色々あるかと思います。

パーツ分け作業者がモデラーさんと直接打ち合わせをして、パーツ分けデータを作成するのが1番スムーズかと思います。

髪型・衣装差分

1体のモデルに髪型や衣装の別バージョンをつける場合もあります。

単純にパーツが増える手間もありますが、『髪型変えたらおでこの塗り足しが必要になった』『この服だと肩のタトゥーが全部見える』などなど、差分による見える・見えない部分で新たな作業が発生するケースもあります。

1体のモデルに差分を作りすぎると、画質が荒くなったり、データが重たくなったりする事もあります。

データによって綺麗にできるパターンもあるので、制作時に確認しておきましょう。

イラスト2:描き込み量を考えるポイント

デザインからイラストに起こす際、どこまで描き込むかのヒントをまとめました。

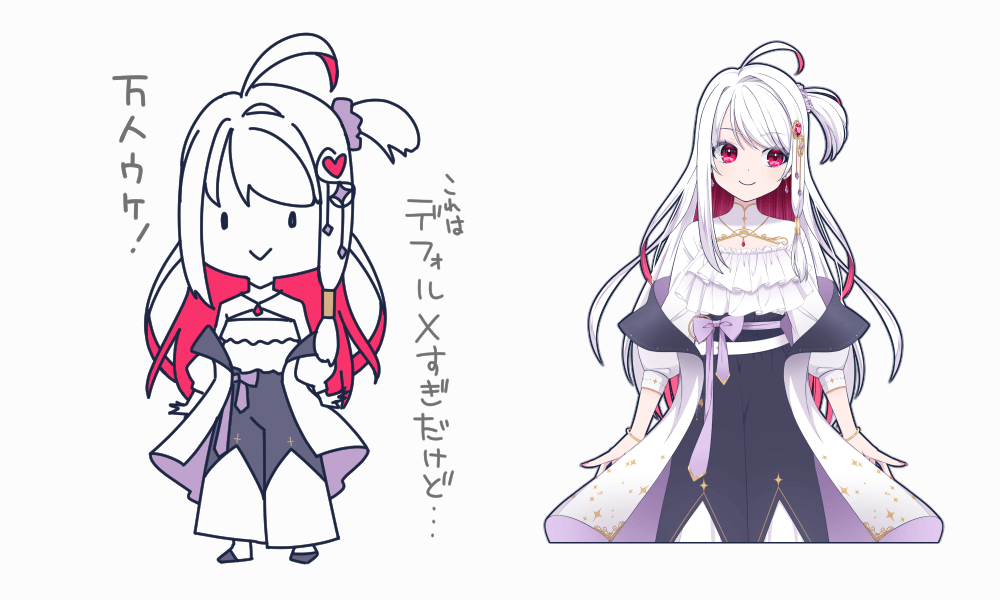

描き込みを抑えて万人受けデザインに

描き込み量を抑えていくと、マスコットのような老若男女に愛されやすいライトなテイストになります。

イラストレーターの作風に応じて『マスコット的に広く万人受けを狙う』か『漫画やアニメに馴染みのある層を狙う』かで決めると良いです。

今や漫画やアニメに馴染みのある層も年令問わず多いです。

VTuber活動の目的で決めると良いかなと思います。

瞳と口のパーツ

漫画やアニメに馴染みのあるデザインだけの話になります。

口はキャラクターによりますが・・・

- 口内

- 舌

- 上の歯

- 下の歯

- 奥歯

と、意外にパーツが多くなりやすい部分です。

目も口も1番よく見える顔のパーツなので、描き込みを増やすというより軽いパーツと思わずに表現方法を意識しておくと良いかと思っています。

髪は束感を意識

作風によっては描き込む事もある髪ですが、Live2Dで動かす際に束感があるとパーツ分けしやすく、動かしやすいです。

1本の髪の毛でもモデリングは可能ですが、滑らかに動かしたい髪の毛は細かいパーツが多すぎるとモデルデータが重くなる原因にもなりかねません。

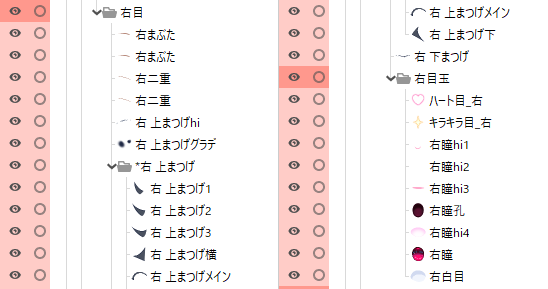

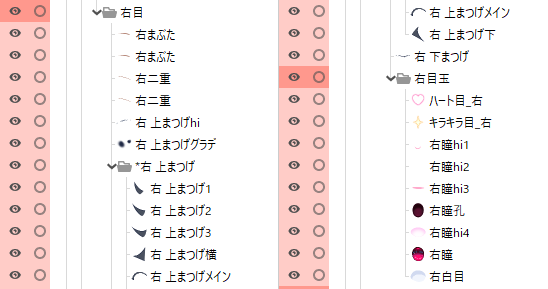

イラスト3:VTuberならではのパーツ分けポイント

パーツ分けのポイントも把握しておくと、どこまで作画しておくかがわかりやすくなります。

髪型・衣装変更を少し想定しておく

前述の通り、髪型変えたらおでこが見える等、現状見えない部分もある程度描いておくと、髪型・衣装変更に対応しやすくて安心です。

フリルやアクセサリーなどの揺れ物

VTuberの動きに合わせて揺らしたい物があれば、パーツ分けする必要があります。

フリルが重なったり、宝石の輝きも表現したいなら、その分パーツ数も増えます。

最近は、目の中の細かいハイライトをまばたきに合わせて揺らすのもトレンドになっています。

これも揺らすハイライトの分だけパーツ分けが必要になります。

具体的な実制作の方法はこちらで解説しています

配信・告知に活かせる制作のヒント

VTuberモデルは配信すること以外にも、様々な活用方法があります。

想定される活用方法に合わせてモデルの仕様を考えておくと、活動しやすくなります。

活かし方1:表情差分でサムネ映え

多くの視聴者に見てもらうには、サムネイルも大事な要素です。

活かし方2:告知ビジュアル用に全身作成

VTuberモデルを作るにあたって「上半身だけで良い」と考える方も多いです。

しかし、記念配信・グッズ・イベント告知などの、特別なビジュアルで全身絵は使いやすいです。

大人数の集合ビジュアルにも全身のビジュアルは活躍します。

手のジェスチャー等、ポーズ差分があるとより映えますね!

活かし方3:何かと使える『全身ポーズ絵』『デフォルメ絵』

VTuberモデルとは別に、全身ポーズ絵やデフォルメ絵もあると様々な活動に使えます。

VTuberモデルの全身絵も上記の通り使えますが、どうしても正面寄りのビジュアルで単調な印象になります。

『いろんな展開をしたい』『他との違いを見せて目立ちたい』場合に、VTuberモデルでは表現できないビジュアルが活躍します。

- 特別なサムネイル

- 告知ビジュアル

- グッズ

- SNS投稿

- ショート動画

・・・などなど、使える場面はたくさんあります。

モデル担当のイラストレーターさんには、特別なビジュアルの時に描いてもらって盛り上げに繋げるケースもよく見られます。

活かし方4:ファンアートや3D化などの展開に使える『三面図』

多くのVTuberが持っている『三面図』や『キャラクター表』があれば、視聴者にファンアート活動を促したり、3D化や他のイラスト制作時の参考にも活用できます。

依頼する際には権利も明確に

VTuber活動は、モデルやイラストなどいろんなクリエイターが関わる事が多いです。

- サムネ・グッズなど、二次利用・商用利用の範囲

- 差分など追加発注がしやすいかどうか

・・・といったことを、著作権などと照らし合わせて確認しておくと円滑に活動しやすくなります。

VTuberに関する著作権についてこちらにまとめました

要点を知っておくだけでもリスクヘッジになりますので、こちらも参考にしてみてください。

モデルデザインが良くても結局大事なのは中身!

VTuberモデルは、

- 活動を続けるモチベーション

- 視聴者に見つけてもらう第一印象

として重要ですが、人を惹きつけてファンになってもらうには、発信する人・内容・企画といった中身もとても重要です。

中身をより良く楽しく発信するためにも、お気に入りのモデルが作れるように、この記事が参考になれば幸いです!

そのうえで、私は国内外でそれぞれの活動に合う可愛らしいモデルを制作してきました。

その経験をもとに、ご要望整理→デザイン→パーツ設計→モデリング連携まで、一貫してサポートが可能です。

「早めにとりあえず見栄えするモデルにしたい」「活動後に髪型・衣装追加も検討したい」「最初からこだわりのモデルで準備をして活動したい」などなど、活動目的・ご予算・スケジュールに合わせたご提案もしております。

プロクオリティのかわいいモデルを作りたいとお考えでしたら、まずは下記からお気軽にご相談ください。