長年いろんなところで絵を描いてきた、イラストレーターさらえみ(@saraemiii)です。

イラストは単に『描くだけ』のものではありません。

アイデア出しから、構図、下描き、仕上げに至るまで、一言『描く』といった中にいろいろな工程が含まれています。

ここでは、イラスト制作の基本の流れを工程別に紹介します。

これからイラストを描き始めたい方や、クリエイターの制作過程に興味がある方にも参考になると思います。

もっと詳しく知りたい人は、各工程でオススメの記事も紹介しているので、興味あったら見てってください。

イラスト制作の基本の工程

- コンセプト

- ラフ

- 線画

- 着色

- 完成

線画や着色は制作手法によっては前後すると思いますが、アナログでもデジタルでも基本的にはこのような流れになります。

以下でそれぞれどういう事を考えて進めていくのかを紹介します。

使用するツールはかなり人それぞれ

デジタルとアナログ、液タブとペンタブ、どんなツールが良いのか!?と迷う人もいそうですね。

私は、小さい頃はクレヨンや絵の具のアナログでしたし、趣味はパソコン使ったデジタルで描きつつ、アニメーター時代は鉛筆、現在はたまーにiPadを使いつつもメインはパソコンで描いています。

イラストひとつとっても使うツールは、多種多様。

デジタルといっても、タブレットだったりパソコンだったり、ソフトウェアも何種類もあふれています。

クリエイターによって使うツールがこんなに違うのも、それぞれの味が出やすいポイントだと思います。

デジタルメインだったけどアナログに挑戦してみた!とかも気軽にやってみると面白いですよね。

①どんなイラストにするかを決める『コンセプト』

イラストを描くにあたって

- 人物のポーズ

- 背景が映えるように

- 明るく元気に

- 心情に寄り添った感じ

- ポップでデザイン的に

・・・というように、方向性を考えるのが『コンセプト』です。

趣味で気軽に描く場合は、多くの人が「コンセプト作るぞー!」とは意識せずほぼ自動的にやっているのかもしれません。

仕事では、クライアントと同じ認識のコンセプトじゃないと想定外の作品になってしまうことも。

このあとのラフで擦り合わせられるとはいえ、ズレていると修正が増える原因にもなる、重要な工程です。

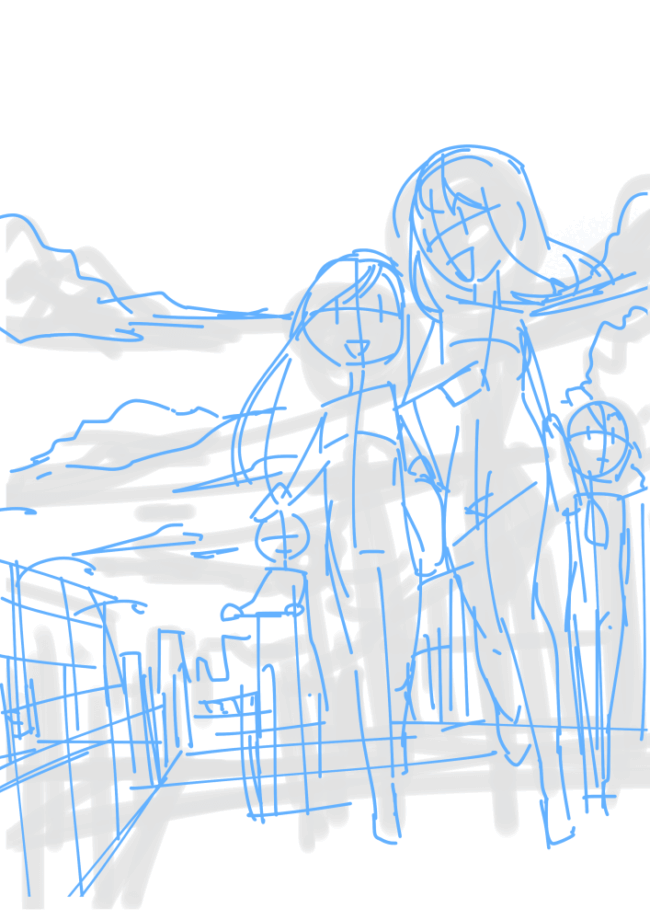

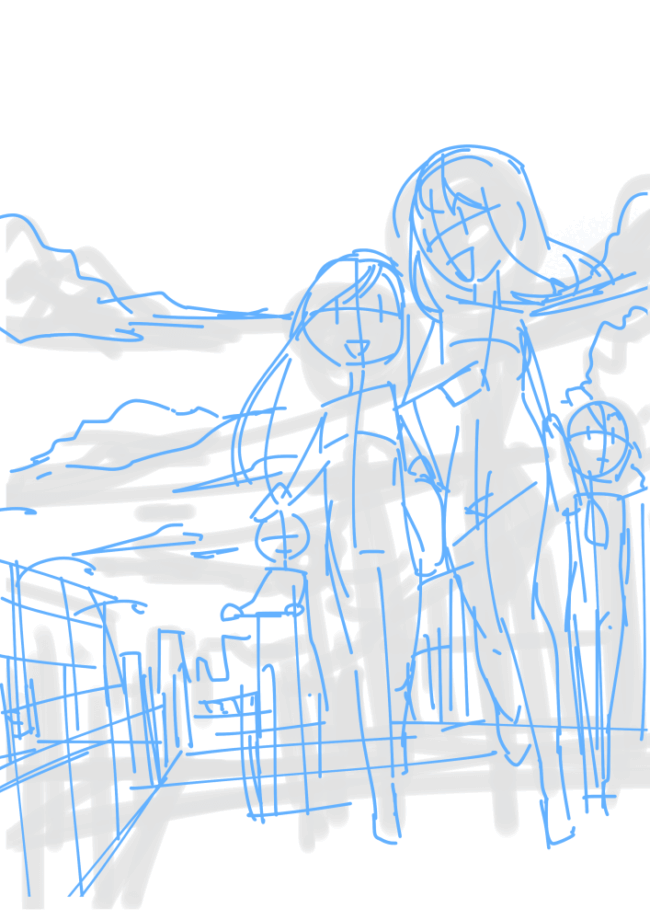

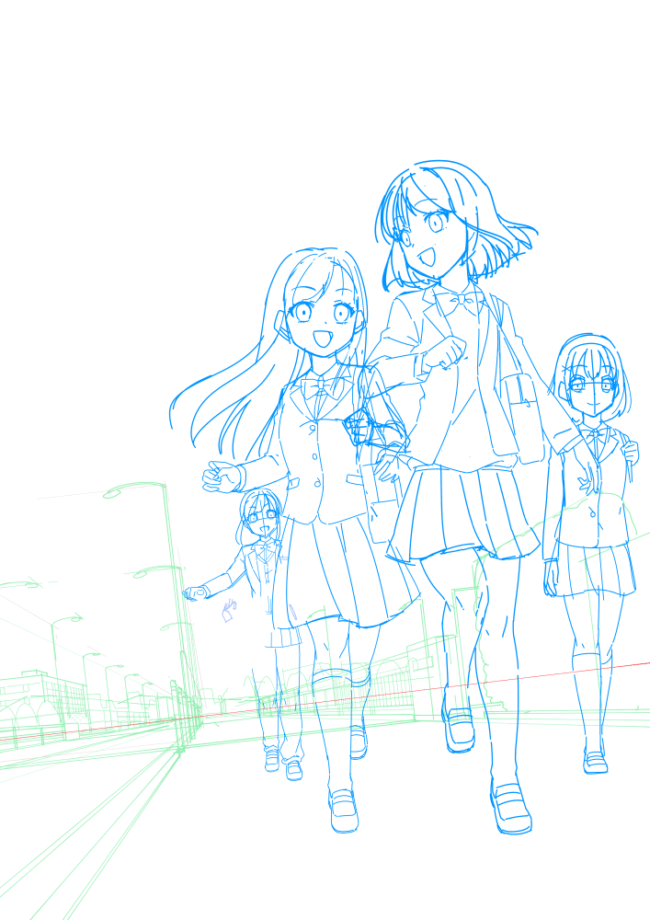

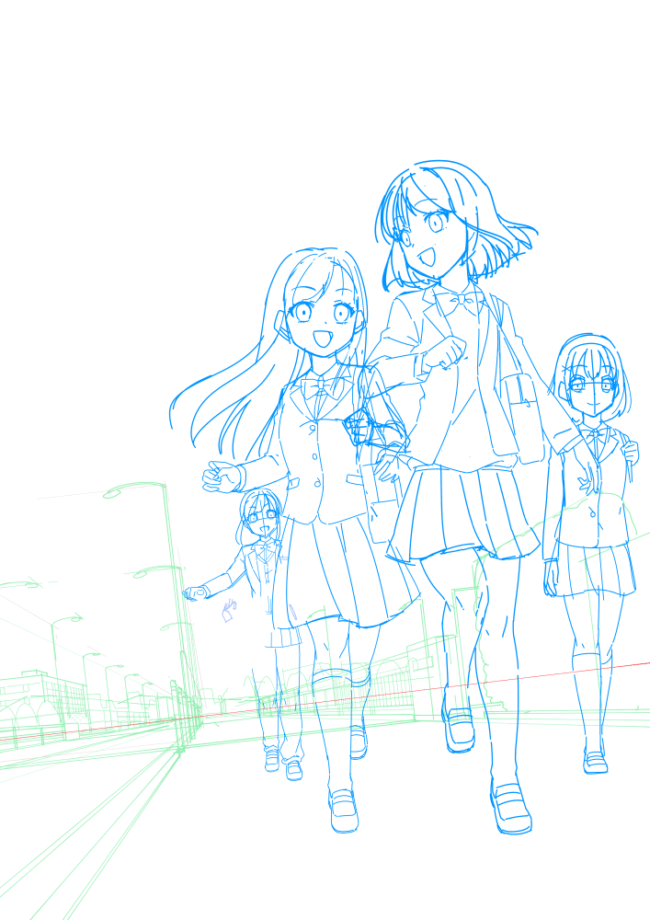

②配置や構図などを決める『ラフ』

方向性が決まったら、どこに何を描くのかを下書きで決めていきます。

ざっくりと配置を決めたいので、細かいパーツは省いて描いていきます。

キャラクターなら、顔は表情がわかる程度、ツインテールやポニーテールなど、絵の影響が大きいロングの髪型や服のシルエットやアホ毛までは、ざっくり輪郭を描きます。

小さい枠に描いていくと早く決めやすい

最初のラフで、本番同様の大きなサイズに描いていくのは大変です。

より良い作品に近づけるため、大まかにいくつか描いて見比べて決めたいところです。

本番と同じような『比率』の小さい枠だと、いくつか描いて見比べやすくなります。

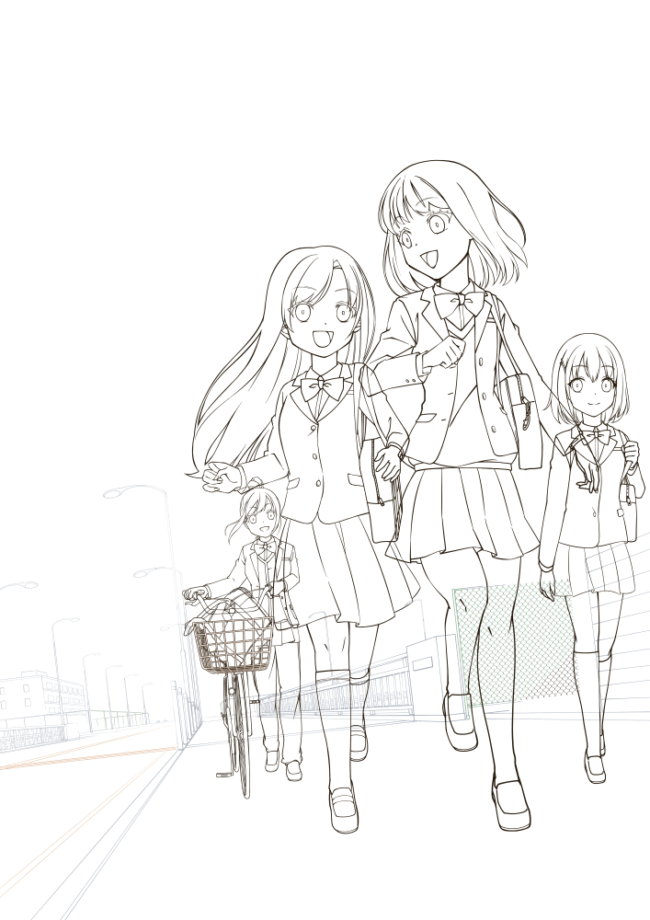

もう1枚『線画の前のラフ』も描く

大まかな配置を決めたラフのままでは線を描きにくいので、線がわかるレベルのラフも描きます。

後ほど紹介しますが、私は『クライアントに見せるラフ』をこの線画ラフの前にさらにもう1枚描いています。

「着色して完成イメージがしやすい」「修正指示を出しやすいラフさ」を意識した結果そのようになりました。

③形を整えて仕上がりの土台にする『線画』

ラフが決まったら、清書の線画を描いていきます。

この時点で、もうラフで何枚も描いてることになりますが・・・💦

魂のこもった作品のため、ひとやすみしながらもう一踏ん張りします。

繊細な部分は細い線にしたり、やわらかさを表現するために色の線にしたりと、線でもいろんな表現ができます。

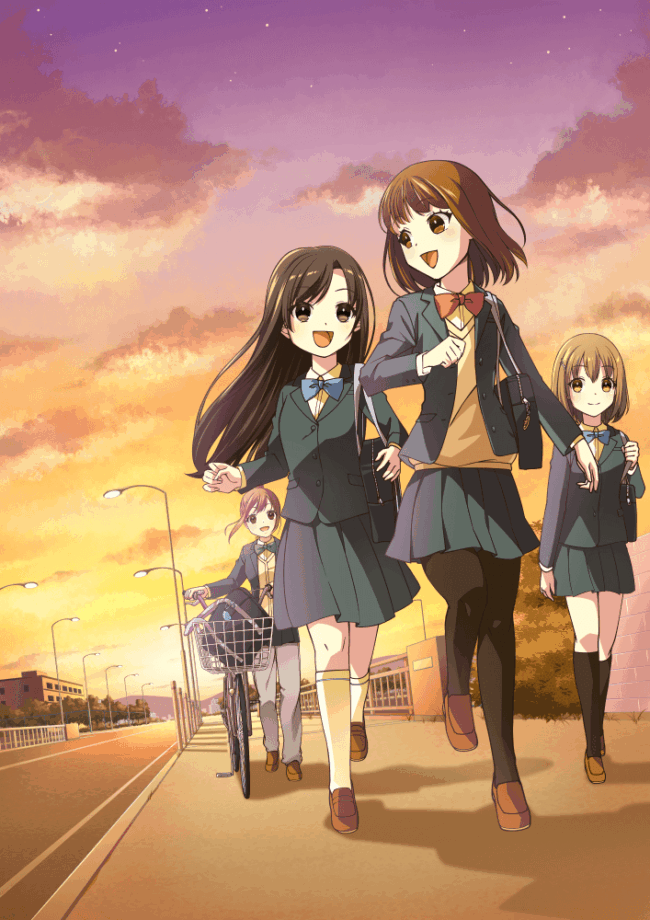

④見栄えを意識した『着色』

線画ができたら、ベースを下塗りして、影や質感をブラシなどで描いて仕上げていきます。

私の場合、メインは境界がくっきりしたアニメ塗りをして、ブラシやエフェクトで質感や雰囲気を足しています。

構図もそうでしたが、着色でもいろんな手法を使って作品にあった表現をしています。

⑤最終データとして出力して『完成』

描き終えたら、デジタルの場合はjpg・png等に出力して完成します。

そのあとは、投稿するなり、仕事なら表紙に印刷されたり看板になったりと後の工程に引き継がれます。

アナログの場合でも定着剤をかけたり額装したりと、用途によりますが描いた後の作業は発生します。

お仕事の場合、納品後の工程の都合で修正が発生する時もあるので、出力した後も作業データを残しておきます。

修正する時間を減らすための工夫

仕事でイラストを描くとなると、スケジュールに間に合わせるためにも、できる限り修正に時間は割きたくないものです。

そこで、修正を発生させないようにするためにできることをまとめました。

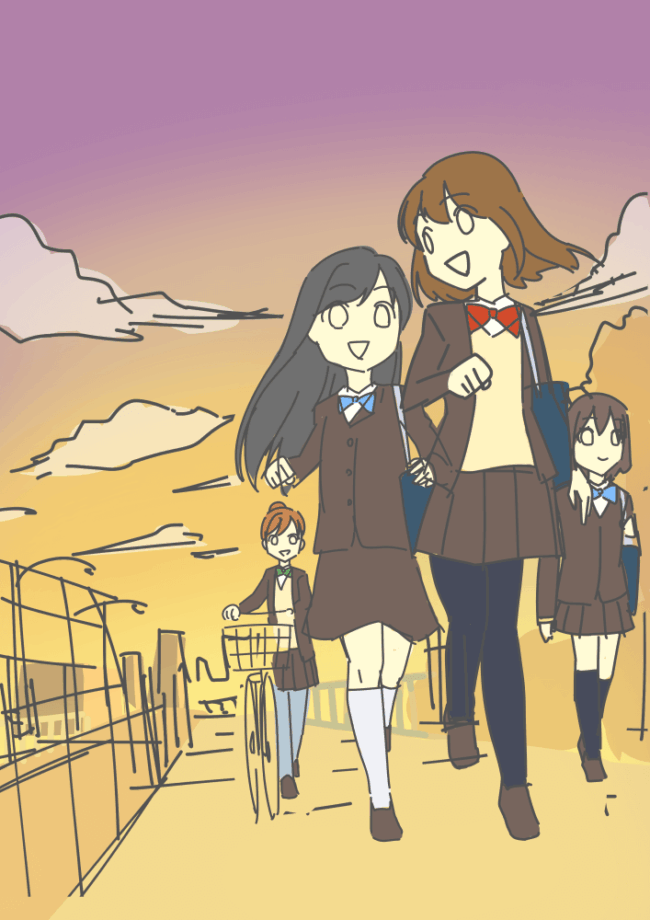

ラフは着色する

前述した通り「クライアントと完成イメージを共有するため」でもありますが、仕事じゃなくてもラフは着色したほうが良いです。

人間は都合よく錯覚を起こす生き物なので、自分で描いていても完成したら「なんか思ってたのと違うな?」となります。

着色すると線画のままよりも完成に近くなり、直感的に修正するところが自分でわかりやすくなります。

こういった理由から、ラフ段階で着色するのはオススメです。

私がクライアントに最初に出すラフは着色したものになります。

着色してイメージ明確に持ってもらいつつ、ゆるめの線で要望を気軽に言える雰囲気も出しています。

大きめに作っておく

特にデジタルで描く場合、小さく描いた作品を大きくすることは、画質が破綻してしまうのでできません。

もしサイズが違った場合、全部描き直しになってしまうので、あらかじめ大きめのサイズで描きます。

私は納品サイズの2~3倍にして描いています。

迷ったら選択肢を出す

構図、配色などで、自分で違和感がある、クライアントから何度も修正が来る時は、いくつかパターンを出します。

スケジュールの余白を作る

修正対応する時間分をあらかじめ制作期間に取っておきます。

特にお仕事の場合は締切を破ってしまうと、そのあとのデザイナーさんの納期が短くなったり、公開日が遅れたりと、プロジェクトそのものに悪影響が出てしまいます。

事前に締切の1~2日前は『修正対応時間』として取っておいて、修正がなければさらなるクオリティアップに使えば良いと思います。

短納期で時間単位の締切の場合は、数時間前に完成するよう設定します。

もちろん大変ですが、時間内で出来る最大のクオリティをお届けするのがお仕事だと私は思っています。

完成したら一晩置く

これも多くのクリエイターがやっています。

「完成したー!」と思ってそのままSNSに投稿して見たら「あれもこれもおかしい・・・😱」となるのは、あるあるです。

デジタルで制作する時に意識していること

初めてデジタルで絵を描く人が失敗しないために、気をつける点をまとめました。

デジタルでの制作は便利な反面、意外な落とし穴もあります。

こまめに保存

描いてる最中に、ソフトがフリーズした・パソコンが切れた・停電した・・・などなど、突然中断する事もあるのがデジタルの欠点です。

ショートカットを覚えて習慣化しておいて、こまめに保存するようにしましょう。

私もいまだに2~3工程さかのぼった!ということがあります😭

クラウドでのバックアップも、使い方ミスって白紙になるケースがよくあるので注意。

タブレットだと描いたそばから保存してくれるものが多いので、まだ安心かもしれません。

レイヤー使い倒す

デジタルで描く時にとっっても便利なのがレイヤー機能。

しかし、パソコンやタブレットの機能が低くて少ないレイヤーで描く人もいるかもしれません。

私もデジタル描きはじめの頃はそんな感じでしたが、今はクオリティUPと修正時短のために何十枚ものレイヤーを使うようになっています。

通常の塗りに加えて、マスクやクリッピングや特殊レイヤーなど、躊躇せずレイヤーを使える環境はやっぱり最強だと思います。

使えるものはどんどん使っていきましょう。

ショートカットを使い倒す

絵を描く事に限らず、デジタルでの作業全般に言えます。

よく使う機能のショートカット覚えるのは必須です。作業時間が段違い。

コピー&ペースト・保存はもちろん、デジタル制作でよく使う

- 画面の回転

- 回転リセット

- ブラシサイズ

- 手のひらツール

- レイヤー選択

・・・あたりのショートカットを覚えておくとかなり時短になります。

拡大しすぎない

どこまでも拡大できるのもデジタルの利点でもあり欠点でもあります。

拡大して精密に描いても完成サイズに縮小すると潰れて見えず作業が無駄になることも。

拡大しすぎず、作業の合間に作品全体を見るようにしていきましょう。

ペンの入り抜きの差を下げる

筆圧でどこまでも太く細くできるのもデジタルの利点でもあり欠点でもあります。

アレンジしやすい工程が重なってクリエイターそれぞれの色が出る

イラスト制作の工程を知ることで、これから描きたい人は基本の知識を、依頼検討をしている人は制作にかかる労力が、把握できた思います。

紹介した方法は『よくある工程』でしかないので、クリエイターさんによって多少違ってるものです。

一枚の絵が完成するまでには、クリエイターそれぞれの見えない工夫やこだわりが詰まっていることを、少しでも感じていただけると嬉しいです。