アニメを作ることもあるイラストレーターさらえみ(@saraemiii)です。

映像制作する際、なんとなく絵コンテが必要なのはイメージつくものの、どんな内容で何を用意すれば良いのか、初めて作る人や依頼したい人もわからないと思います。

そこで映像制作に必要な、絵コンテは何を書いて作るのか、イメージボードとはどんなものでどんな時に作ったほうが良いのか?を、この記事にまとめました。

現在私が主に手掛けている自主制作・個人制作のアニメーションベースで、私は「元」アニメーターでもあるので、アニメ現場の話も少し加えて解説していきます。

特にクライアントがいる制作では、最初にイメージを共有できる重要な工程です。

実写・アニメ・ゲームと映像を扱う制作で使われますが、主にアニメメインの解説になると思います。

世界観や作風を共有する『イメージボード』

イメージボードは、絵コンテの絵よりも描き込みが多く、作品の世界観や作風を表現した絵になります。

他者が見てもどんな雰囲気かが一目で把握できるもので、フルカラーで数点だけ描かれることが多く、クライアントやスタッフ間で共有され、絵コンテ同様にあまり公には出ない絵になります。

作品によっては用意されないケースもあります。

イメージボードは、実際の画面のイメージではなくポスターのような構図になる事もあり、そのまま絵コンテに反映される時もされない時もあるものです。

イメージボードの役割

- 作品全体の雰囲気・色使い等ビジュアルイメージを決める作業

- 共同作業者やクライアント等に世界観・雰囲気を共有する資料

毎回世界観の違う映像を制作する現場や、大勢のクライアントやスタッフが関わる作品で用意される印象が強いです。

キャラクターデザインや背景設定など、作品によって見た目が変われば作る物も変わるため、スタッフ間のイメージ共有にも重要な役割になっています。

ジブリではイメージボード集も最近発売されているようです。

制作序盤のアイデア段階の絵が見れておもしろいですよ。

イメージボードに必要な3つの要素

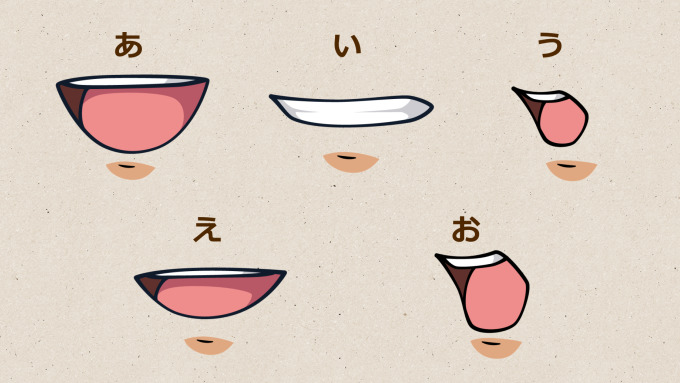

- キャラクターデザイン草案

- 世界観を伝える舞台背景

- 雰囲気を描いたシーンイラスト

①キャラクターデザイン草案

イメージボードでは、きっちりキャラクターデザインが確定していない段階なので、草案状態のキャラクターが描かれます。

草案でも年齢や性格、見た目の派手さなど、イメージボードで共有できる情報は多いです。

②世界観を伝える舞台背景

どういった場所が舞台の作品なのかを伝えるために、背景も描かれます。

アニメだと、リアルなのか絵本のようなポップさなのかといった、作風まで共有できます。

③雰囲気を描いたシーンイラスト

暗い作品なのか明るい作品なのか、物語があるのか等を、シーンイラストで伝えていきます。

これも草案なので、完成映像とは細かいところは違う場合が多いです。

完成イメージを「伝える」ことを意識して作成する

個人制作であってもフルカラーで2~3枚かあるだけでも、クライアントに完成イメージがかなり伝わりやすくなります。

序盤の限られた時間に作るので、描き込みすぎず偏りすぎず、伝えることを意識して作ると良いかと思います。

映像化に必要な情報を詰め込んだ『絵コンテ』

絵コンテは、映像の設計図としてアニメーションはもちろん映画や実写の映像作品にも使われます。

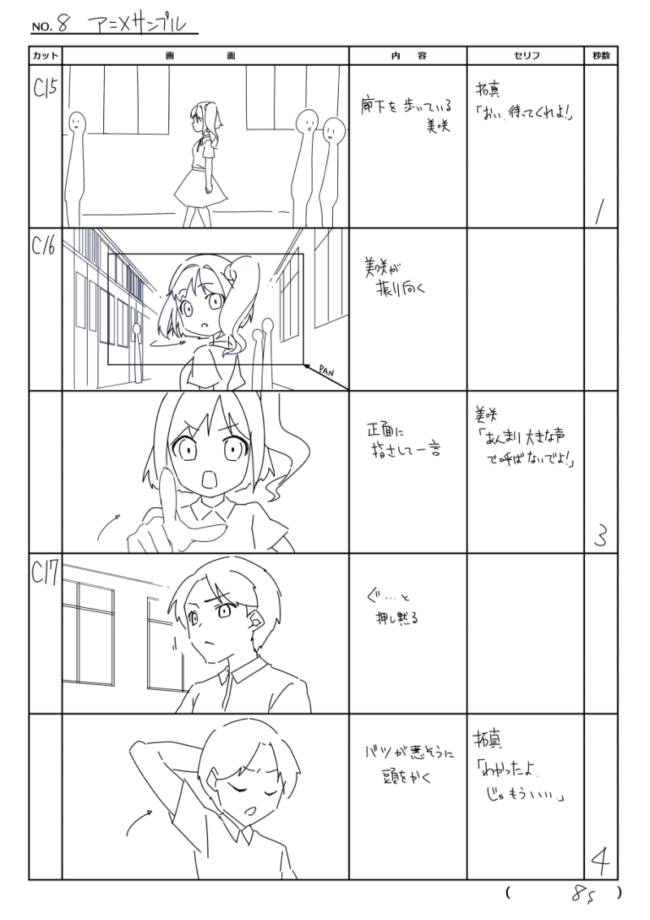

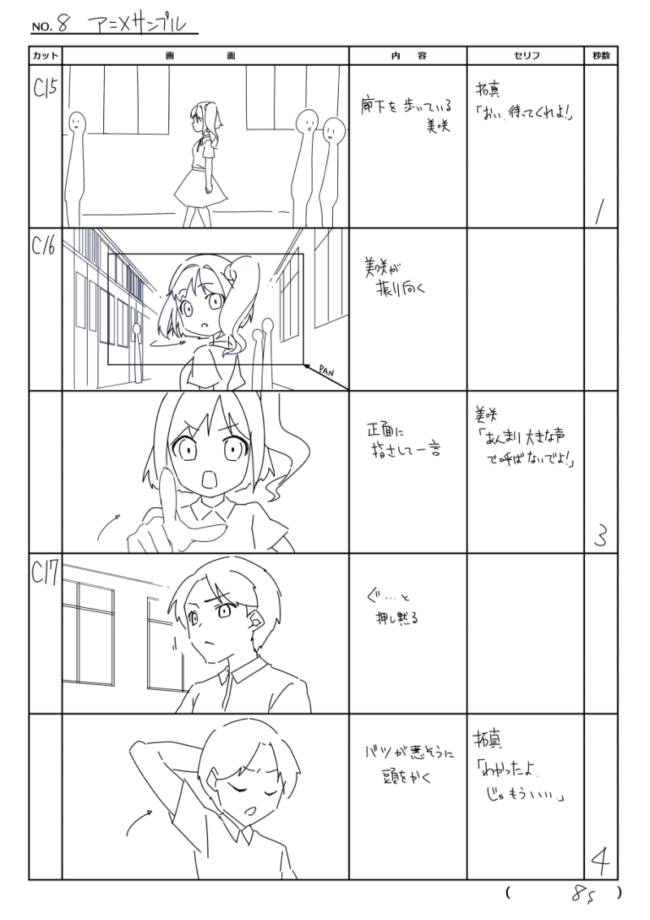

4コマ漫画のような印象がありますが、その中身は、制作にあたってかなり重要な情報が詰まっています。

制作現場の特集番組でほぼ必ず出てきますし、ジブリやエヴァ等の絵コンテ本が書籍として売られているので、作らない人でも絵コンテのなんとなくのイメージは付きやすいかと思います。

絵コンテの役割

- 映像の中身を具体的に決めていく作業

- 共同作業者に内容を伝えるための指示書

- クライアント等にイメージを共有する資料

制作者がなんとなく「こう作りたい」と思っていても、コンテを作らず映像化しようとすると「予定通りに完成しない」「全然伝わらない映像になってしまった」という事に陥ってしまいます。

具体的にどんな映像にしていくか、制作者自身が練って作っていくのが絵コンテになります。

さらに絵コンテは、大勢のスタッフ・出演者・編集・音響までに使われる、大事な制作の指示書にもなります。

スケジュールを圧迫しないためにも早く決めたい絵コンテですが、作品の最後の最後まで影響するので、できるだけ完成に近いイメージに詰めておきたいというジレンマも。

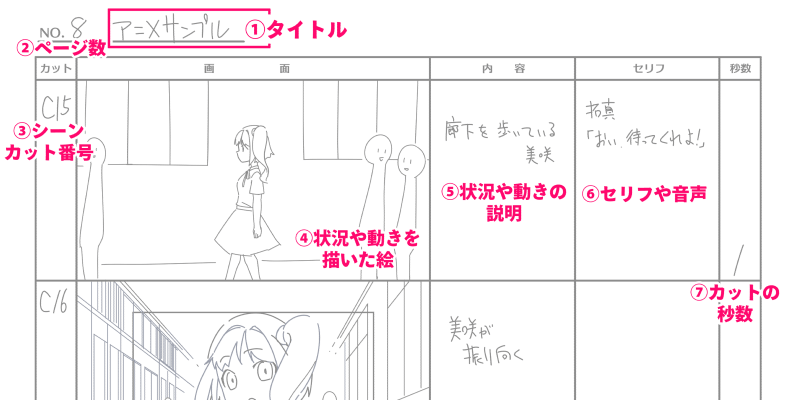

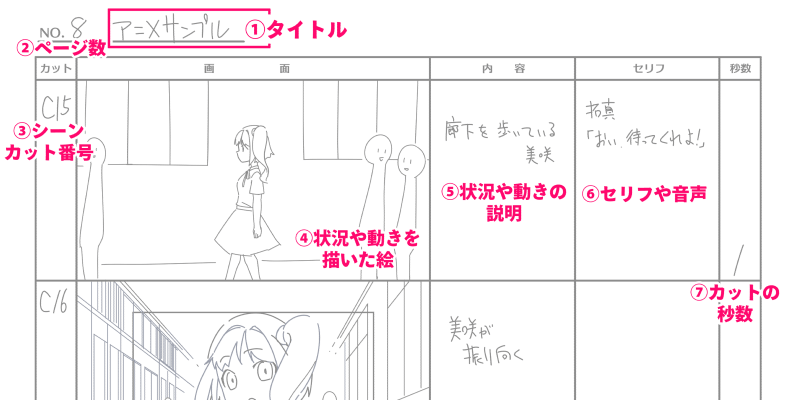

絵コンテに必要な7つの要素

- タイトル

- ページ数

- シーン/カット番号

- 状況や動きを描いた絵

- 状況や動きの説明

- セリフや音声

- カットの秒数

①タイトル

今までの経験上、意外とタイトルを書かない場合も多い印象です。

なので、他と混ざらないようにタイトルがあると親切です。

②ページ数

白黒の絵だらけで順番がわからなくなってしまわないよう、ページ数があると親切です。

③シーン/カット番号

絵やカメラが切り替わるまでが1カットと区切ります。

これも白黒の絵だらけなのもあって、長尺の作品だと『シーン数』『話数』なども記載しないと、どこの何の絵なのかわからなくなってしまいます。

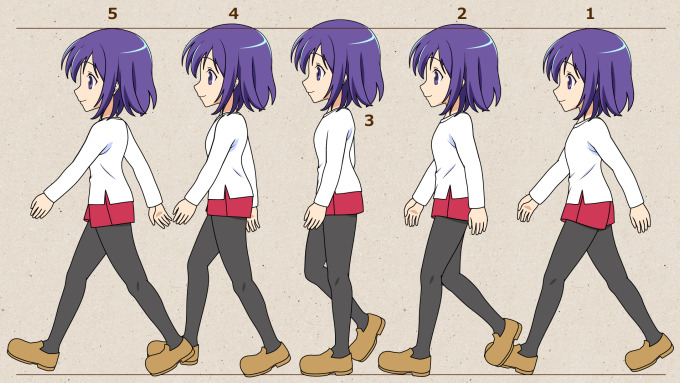

④状況や動きを描いた絵

絵コンテと言われて1番イメージできる絵の部分です。

1コマに限らず複数コマに渡って、背景や人物の位置、カメラや人物・物の動きを示していきます。

何がどこにあるのかわかるくらいの描き込みであれば充分な絵コンテだと思います。

毎週放送のTVアニメでは真っ白な背景に円人形ということも⋯😅

⑤状況や動きの説明

文字で背景や人物の位置、カメラや人物・物の動きを説明していきます。

商業アニメやドラマなどの大きな制作現場では、カメラワーク等の専門用語も多用されます。

⑥セリフや音声

セリフやSEや状況によってはBGMの指定も文字で書き込みます。

制作現場によりますが、声優さんが使う台本もこのコンテと脚本の内容を元に作成されていきます。

⑦カットの秒数

TVアニメもゲームも広告でも、制作が決まった際に全体の再生時間は決まっています。

全体の時間に収まるよう、カット毎の秒数を考えて付けていきます。

ストップウォッチを使って脳内イメージで時間を決めていくことが多いので、普段から映像を見ていないと誤差が生じやすいですね。

まずは大まかな絵を出していくところから始める

絵コンテ作りは結構大変なので、いきなり全部描こうとしても完成はしません。

完全に何も無いところから練り上げていく絵コンテ作業は、慣れていても最初から完璧なものは描けません。

まずは大まかな絵だけで「こういうシーンを出したい」「こんな場面があると良さそう」と、今あるイメージを描いてみて膨らませていくと描きやすいと思います。

最初の最初な工程なので、描き直し前提で進めていきます。

よく完成版と描き直し前が混ざりがちなので注意。

絵コンテを簡易的に映像化した『Vコンテ』

絵コンテの絵を切り出して、紙芝居のように組み合わせて映像化したものを『Vコンテ』と呼びます。

絵コンテでは静止画でそれぞれの脳内で動きをイメージするしか無いところを、Vコンテにするとシーンの長さや動きの速さを体感で共有できます。

本番ではない絵コンテの絵でも映像化すると随分印象が変わります。

TVアニメではアフレコ等に使われる『コンテ撮』が近い物ですが、『Vコンテ』はSEやBGMが入っている場合もあります。

私の場合は『イメージボード』+『Vコンテ』で提案

私の場合、1人制作かつ短いアニメーションで、制作側では無いクライアントが多いので『Vコンテ+イメージボード』で最初の確認をしてもらっています。

自分用にざっくりとした絵コンテも描きますが、絵コンテで想定していても映像で見ると体感で異なることもあり、完成作品とのイメージの違いをできるだけ無くすためにもVコンテを重視しています。

クライアントも絵コンテだとイメージしづらく、映像で見れたほうが完成をイメージしやすいかと思うので、Vコンテと補足としてフルカラーのイメージボードを使うようにしています。

これは個人で短い映像だからこそできることで、チームワーク必須の大ボリュームアニメーションでは難しいやり方だと思います。

チームで作る大規模アニメで必須なもの

TVアニメのようなチームワーク必須な制作現場では、本制作前にイメージボード・絵コンテの他に以下のような物も作られます。

- 物語をイメージで共有する『ストーリーボード』

- 画面の構図や配置を確定させる『レイアウト』

- 時間と動き方を細かく指示する『タイムシート』

古い情報になるかもしれませんが、アニメーターの仕事に興味ある人はこちらもどうぞ。

『イメージボード』や『絵コンテ』は、気が抜けない序盤の大事な工程

『イメージボード』や『絵コンテ』は、作品の完成度を左右する重要な工程です。

どちらも自分のイメージを形にし、チームやクライアントと共有するための大切な手段になります。

制作序盤の下書きとは思わず、大事な土台・骨組み作りという意識で取り組みましょう。