アニメも作れるイラストレーター、さらえみ(@saraemiii)です。

魅力的な絵が動くアニメーションは、CMやMVに最近ではVTuberなどにも活用される立派なコンテンツです。

ですが、その裏側にはいくつもの緻密な工程と準備が存在します。

この記事では、アニメーション1つ作るために完成までの流れを段階ごとにわかりやすく解説します。

「何から始めればいいの?」「どんな作業がどれくらい必要?」といった疑問にも、初めての方でも流れがつかめるよう紹介していきます。

私は今のお仕事はイラストメインですが、アニメーターの経験もデジタルでのアニメ映像制作の経験もあります。

アニメーションと言ってもいろいろな作り方があります。

アニメーション制作の基本の工程

- 企画・コンセプト

- イメージボード・絵コンテ

- 作画・制作

- 編集・コンポジション

- 音声・BGM

- 納品データ化

どんなアニメ制作でもこのような過程で作られていくと思います。

個人制作とスタジオ制作の違い

| 個人制作 | スタジオ制作 | |

|---|---|---|

| 人数 | 1人〜数人 | 数十人〜数百人 |

| 費用 | 数十万~数百万円 | 数千万円 |

| 制作規模 | 短編・MVなど小規模 | TVアニメ・映画など大規模 |

| 制作期間 | 柔軟だが長引くことも | 基本的には明確な納期かつ厳格 |

| 役割分担 | 一人で複数工程を担当 | 各工程に専門スタッフが分業 |

| 自由度 | 表現や内容に制限が少なく自由度が高い | 監督の意向が重視される |

| クオリティ管理 | 自己判断で行う | 作監など品質チェック体制が確立 |

| 主な公開手段 | YouTube、SNS、イベントなど | TV放送、映画館、配信など |

| 作風の違い | クリエイターの味が出やすく個性的 | 長尺でもクオリティに安定感がある |

VTuberが発展して、個人制作のアニメーション活用もかなり増えてきました。

もし依頼検討するなら、短いけど個性的でインパクトつけたい時は個人制作、長尺映像やクオリティの高さで美麗に見せたい時はスタジオがオススメです。

アニメーション制作方法の種類

さらにアニメーションと言っても制作方法も色々な作り方があります。

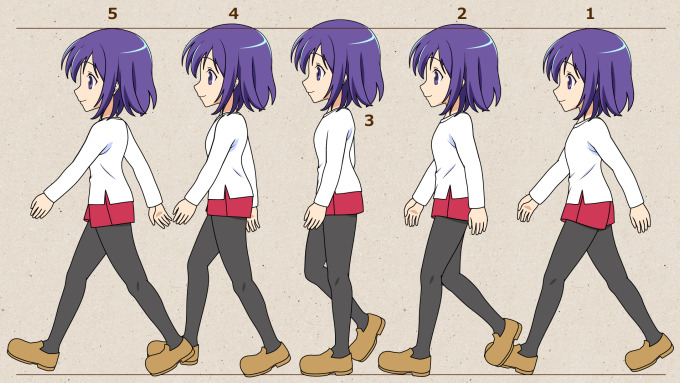

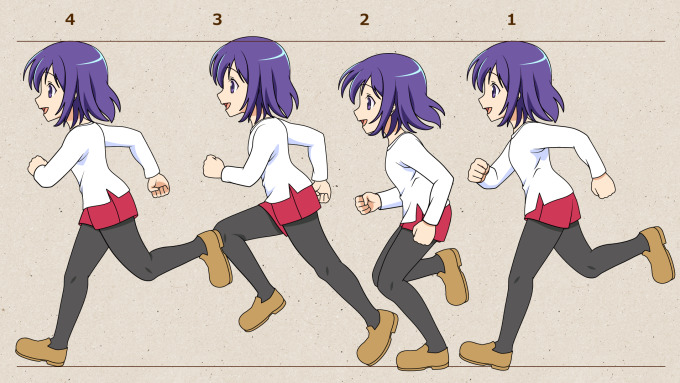

1枚1枚手描きで絵を描いて動かす作画アニメーション

TVアニメで主流の制作方法です。

1枚1枚描いた絵を1秒に10枚前後連続表示させて動かす、制作規模が大きくないと難しいアニメーションです。

パラパラアニメの商業進化版と言ったところでしょうか。

私は元アニメーターなので作画アニメを作る技術を少し持っていますが、基本的に1人制作なのでアニメ全体の1部分『ここぞという時』に作画アニメーションで作ったりしています。

Live2Dに代表されるイラストをパーツ分けして動かすアニメーション

1枚の絵をパーツ分けして、ソフトウェアを介してパーツごとに動きをつける制作方法です。

2DのVTuberに使われており、CMやMVなどの短編映像にもよく使われます。

手描きよりは労力が少なく済むものの、パーツ分けした絵は動いた時に見える部分まで作画する手間はかかっています。

また、Live2Dで動かすにはモデリングやリギングといった絵を描くのとは全く違う、専門の技術者が存在するほどのスキルが必要になります。

VTuberを見ると一目瞭然の動かし方です。

作画アニメからLive2D技術を習得した者としては、動きの制限はあるものの『描かずにこんな繊細に動かせるとは⋯!!!!』と感動しました。VTuberモデル制作はもちろんアニメ制作にも取り入れています。

Live2Dが1番知名度が高いですが、他にもイラスト1枚を動かせるソフトは色々あります。

イラストと文字・図形を組み合わせた『モーショングラフィックス』

歌詞がデザイン的に表示される『リリックビデオ』などによく使われる制作方法です。

正確には文字や図形を魅力的に動かした映像を『モーショングラフィックス』と呼び、イラストが使われる事もあるといった感じです。

MVの他、CMや番組アイキャッチなどにもよく使われています。

私は、モーショングラフィックスによく使用されるソフトを過去の仕事場で使っていたので、少しだけそれっぽいことはできますが、文字や図形を魅力的に動かすのは本当に難しく、特殊スキルだと思っています。

3Dモデルや背景を作って制作される『3Dアニメーション』

映るもの全てを3Dで表現した映像です。

ゲームやVTuber、TVアニメでもたまに使われています。

3Dに関しては、私は専門外なので作り方はあまり知りません

モデルを1度作れば流用して動かせる利点はあると思います。

写真を撮って制作する『コマ撮りアニメーション』

絵を使うだけがアニメーションではない、ということでコマ撮りも含ませていただきました。

こちらも私の専門外なので作り方はあまり知りません

1枚1枚少しずつ動かした物を撮影した写真を、連続再生させて動かす制作方法です。

パラパラアニメのように、気軽に誰でも試してみやすい手法かもしれません。

有名なのは『PUI PUIモルカー』など、コマ撮りアニメーションも千差万別な表現があって奥深い世界だと思います。

様々な作り方にあったアニメーション制作用ソフト

こちらでアニメーション作りに使えるソフトをたくさんまとめていますので、作ってみたい方は参考に見てみてください。

①何のために制作するのか方向性を決める『企画・コンセプト』

アニメーションは作業工程が多いので、最初に方向性を決める『企画・コンセプト』もとても重要です。

- 何のために作るのか

- 誰に見せる映像なのか

- どんな内容にするか

- 制作スタッフの規模

- 公開する場所・サイズ

- こだわりたい部分

- お任せしたい部分

といったものを決めておく必要があります。

ここが不明瞭なまま進むと後々大きな修正が発生しやすくなり、費用や納期の大幅な追加に繋がってしまいます。

アニメーター時代も個人制作でも、この根本のズレで修正の嵐だったり最悪企画自体が無くなるケースも経験したことがあります💦

しっかり決めて確認しておきましょう。

②アニメの骨組みを作る『脚本・イメージボード・絵コンテ』

脚本・イメージボード・絵コンテは、アニメーションの絵を作る前に用意しておきたいものになります。

スタッフやクライアントとイメージ共有するためにも大事な設計図になります。

特に絵コンテはアニメーションの完成まで各工程に影響します。

③作画やパーツ分けなど『アニメに必要な絵の制作』

ここまで来ていよいよ絵の制作に入ります。

作画アニメーションの場合は・・・

動きのポイントとなる原画作成 → 作画監督が作画の統一感や動き方を調整 → 間の絵を作成し清書する→ 彩色される

といった工程になります。

デジタルで個人でアニメーションを作る場合は・・・

絵コンテを使ってラフに映像化 → 動きのポイントとなる原画作成 → 間の絵を作成してブラッシュアップ

といった工程をとっています。

個人なので、人それぞれやり方は多少変わってくると思います。

こちらに簡単な作画で動かせるトレースOKなキャラクターアニメーションをまとめています。

④絵を組み合わせてエフェクトなどをつける『編集・コンポジション』

絵ができたら再生できるようデジタル上で組み合わせていきます。

専用ソフトで絵を組み合わせるほかにも、空気感を色効果で付けたり、キラキラエフェクトを足したり、音声を組み合わせたり、アニメーションの仕上げにあたる作業です。

TVや映画でも使われるソフト「Adobe After Effects」の使い方を解説しています

こちらは超初心者向けですが、動画に馴染みの無いイラストレーターでも簡単に使える機能だけをまとめています。

⑤ボイス・SE・BGMといった音声の用意

アニメーションには、キャラの声やナレーション、効果音やBGMといった音声も必要です。

基本的には、絵が作られてる間かその前に用意されて、編集で映像に組み込んでいきます。

個人制作でも、こちら側で音声を調達することもあります。

有名な声優さんや音楽はクライアント側でないと用意は難しいです。

⑥公開する媒体にあわせた『納品データ化』

全ての作業が完了したら、公開して見られるようデータ化していきます。

データ形式はYouTubeなどでもおなじみの『MP4』が主流ですが、広告用のデジタルサイネージやTV番組など、公開する媒体によって必要な形式が変わります。

データ形式は仕事ならクライアントにしっかり確認しましょう。

私も使っている『Adobe Media Encoder』なら、ほぼどんな形式でも対応できます。

私は触ったことが無いのですが、無料なら『AviUtl』が有名かと思います。

アニメーション制作する時に意識していること

アニメーション制作で気をつけている点をまとめてみました。

『動画用の絵』と『1枚絵』で描き込み量を変える

アニメーションに使う『動かすための絵』は、描き込み量が増えるほど工数が膨大になりスケジュールを圧迫します。

書き込み量を減らしても、動かしてみると耐えられるクオリティに保ちやすいです。

動きに注力するためにも、1枚絵よりは書き込み量を減らすようにしています。

一方で、1枚絵は、編集ソフトで動かすにしてもある程度書き込みが無いと見るに耐えられません。

仕事となるとスケジュールが限られているので、その中で最大のクオリティを提供するためにも大事な工夫だと思っています。

途中経過もできるだけ映像で確認してもらう

アニメーションは、カットだけ出して静止画で確認するよりも、そのシーンの動画で確認してもらったほうが、認識のズレが生じにくく確実です。

一瞬の絵でも、静止画ではじっくり見られてしまいどうしても1枚絵の粗探しになってしまいます。

切り抜きでも動画で出せば、一瞬のインパクトで見た時の印象を確認できます。

でも忙しい時は静止画で出しちゃうかも・・・

そんな時は「動かすとこう見えるんです」と補足します。

無茶なスケジュールで引き受けない

アニメはどうしても工数がかかり、それなりに制作期間が無いと良いものは作れません。

どこかの工程でスピードアップさせるのも無理があるので、スケジュール見積りは慎重にしています。

短期間での制作の場合は「紙芝居的な感じでも良ければ・・・」と作り方を考えて念押しする場合もあります。

動かすだけじゃないこだわりが詰まったアニメーション制作

アニメーション制作は、イラスト以上に多くの工程が組み合わさった作業になります。

作りたい人も依頼したい人も、全体の流れを理解することで、必要な役割やどういったものを用意するべきかも見えてくるはずです。

この記事がみなさんの作品作りのお役に立ちましたら幸いです。